Dossier Grande Bretagne Episode 7 : Les confrontations religieuses au Royaume-Uni

Ce dossier a été réalisé par la SIE28 de l'EGE.

Le lundi 29 juillet 2024, dans la ville de Southport en Angleterre, trois fillettes meurent à la suite d’une attaque au couteau. Très vite, l'identité supposée du meurtrier – présenté initialement comme un demandeur d’asile musulman entré illégalement sur le territoire – provoque une série d’émeutes d’une rare violence. Ces débordements ont révélé des fractures profondes au sein de la société britannique, notamment autour des questions religieuses et identitaires. Cet incident, rapidement passé sous silence, est révélateur d’une nouvelle tendance : la montée des confrontations religieuses au Royaume-Uni. Il interroge également sur la capacité du Royaume-Uni à préserver la cohésion de son modèle multiculturel, pourtant ancré dans une tradition où religion et pouvoir politique entretiennent des liens étroits.

Le rôle de la religion dans le système britannique ne saurait être compris sans un détour par son histoire. L’émancipation vis-à-vis de l’autorité pontificale au XVIᵉ siècle, suivie de son affirmation comme religion d’État sous les Tudor, a profondément structuré l’organisation politique et sociale du pays. Au XVIIᵉ siècle, sous le Protectorat de Cromwell, une première tentative de multiculturalisme religieux a vu le jour, cherchant à intégrer diverses mouvances protestantes dans un cadre institutionnel unique. Ce modèle, à la fois centralisateur et conciliateur, a permis à la religion de jouer un rôle stabilisateur dans la sphère publique, une influence que l’Église anglicane conserve toujours aujourd’hui. Cependant, les dynamiques religieuses contemporaines semblent bouleverser cet équilibre historique.

La diminution progressive du nombre de croyants affiliés aux confessions chrétiennes traditionnelles, couplée à l’essor de nouvelles pratiques religieuses, remet en cause cet équilibre historique. Ces évolutions interrogent sur l’intégration et l’acceptation de ces nouvelles influences, perçues parfois comme une menace, d’autant que certaines sont instrumentalisées par des puissances étrangères désireuses de peser sur la scène britannique. Ainsi, la place privilégiée de l’Église anglicane et son rôle stabilisateur sont aujourd’hui remis en question, posant le problème plus large de l’avenir du modèle britannique.

Dès lors, dans quelle mesure l’intensification des affrontements religieux constitue-t-elle une menace pour l’unité et la stabilité du Royaume-Uni ? Le modèle britannique, longtemps fondé sur l’Église anglicane et sa capacité à intégrer différentes sensibilités religieuses (I), est désormais confronté à la montée de nouvelles mouvances dont l’impact sur la société reste incertain (II).

La naissance de l’Église anglicane : une religion créée à des fins politiques et géopolitiques

L’émergence de l’Église anglicane, ainsi que son affirmation en tant que religion d’État, peut s’expliquer par des enjeux géopolitiques opposant le royaume d’Angleterre à l’autorité papale. Bien avant la création de cette Église, l’influence de Rome faisait déjà l’objet de contestations de la part des Anglais, qui la percevaient comme une menace pour l’unité et l’indépendance du royaume.

La création de l’Église d’Angleterre par le roi Henri VIII

Dès le XIè siècle, Guillaume Ier refusa de prêter serment de fidélité au pape, affirmant pour la première fois l’autonomie de la monarchie anglaise. En 1164, lors de la diète de Clarendon, ce fut au tour d’Henri II d’adopter des constitutions qui soumirent l’Église anglaise à l’autorité royale, tout en limitant les prérogatives de Rome sur le territoire anglais. Un autre épisode marquant survint le 15 juin 1215, lorsque les nobles anglais, alors en guerre civile, forcèrent le roi Jean à promulguer la Grande Charte (Magna Carta). Ce texte établissait clairement les droits et devoirs respectifs du roi, des barons et de l’Église. Il répondait à un conflit né après que le roi, excommunié par le pape, eut accepté de soumettre son royaume à Rome en le reconnaissant comme un simple fief du Saint-Siège. Bien avant le règne d’Henri VIII, la monarchie anglaise avait donc déjà amorcé une prise de distance avec l’Église romaine. Bien avant le règne d’Henri VIII, la monarchie anglaise avait donc déjà pris ses distances avec l’Église romaine.

C’est néanmoins sous le règne d’Henri VIII que la rupture définitive entre l’Angleterre et Rome s’opéra. Frustré de ne pas avoir obtenu d’héritier de son mariage avec Catherine d’Aragon, Henri VIII sollicita du pape Clément VII l’annulation de cette union afin d’épouser Anne Boleyn. Cependant, soucieux de ne pas s’attirer la colère de Charles Quint[i], neveu de Catherine, le pape refusa de statuer durant deux ans. Henri VIII fit finalement prononcer son divorce par les tribunaux anglais en mai 1533. Excommunié par Rome, il épousa Anne Boleyn l’année suivante, sous la bénédiction de Thomas Cranmer, nouvel archevêque de Cantorbéry. Cette rupture conduisit à l’adoption de l’Acte de suprématie en 1534, par lequel le roi fut déclaré « chef unique et suprême de l’Église d’Angleterre ».

L’Église anglicane se consacra ainsi comme une institution religieuse indépendante de Rome. Dès ses débuts, l’archevêque de Cantorbéry occupa une place de premier plan dans l’organisation monarchique. Par ailleurs, l’émergence de l’Église anglicane comme religion d’État s’explique également par des raisons économiques. La naissance d’une classe moyenne capitaliste en Angleterre offrit un contexte favorable à cette indépendance religieuse, permettant au pouvoir royal de s’appuyer sur une nouvelle élite pour renforcer son autorité et s’émanciper de l’influence étrangère du Saint-Siège.

L’Église d’Angleterre, la plus riche d’Europe

Les siècles précédant l’émancipation de l’Église anglicane furent marqués par un développement du commerce qui s’accompagna aussi de l’émergence d’une classe moyenne capitaliste. Cette évolution trancha avec le caractère principalement terrien des systèmes féodaux. [ii]L’Église anglaise, particulièrement prospère, était alors perçue comme l’une des plus riches d’Europe. Cette richesse justifiait les prélèvements imposés par Rome pour financer l’Église romaine et la vie du clergé. Or, les lourdes taxes prélevées par Rome sur les richesses du clergé anglais rencontrèrent de nombreuses contestations. En raison d’un sentiment nationaliste naissant, l’ingérence de Rome était effectivement vue comme un moyen de compromettre la sécurité du Royaume.[iii] Parmi les figures emblématiques de cette opposition se trouvait John Wyclif. Ce dernier était souvent présenté comme un « champion du nationalisme »[iv] et un adversaire déterminé de la richesse ecclésiastique. Il théorisa notamment la pauvreté de l’Église en encourageant les autorités politiques à confisquer les biens ecclésiastiques pour servir le « bien-être social et économique de la nation ».

Les tributs versés à Rome se manifestaient également à travers les Provisions papales[v], un système par lequel le pape attribuait la gestion des biens ecclésiastiques à ses proches. Cette pratique entraînait l’arrivée de nombreux administrateurs étrangers, souvent italiens, sur les terres anglaises pour gérer les biens vacants du clergé local. Les Lollards, disciples de Wyclif, tentèrent à plusieurs reprises de confisquer ces biens ecclésiastiques afin de dénoncer la mainmise de Rome sur les richesses anglaises. Par ailleurs, l’émancipation de l’Église anglicane s’inscrivit dans une volonté politique de restaurer le contrôle des ressources du royaume. Entre 1536 et 1540, Henri VIII ordonna la dissolution de nombreux monastères, confisquant les biens du clergé pour les placer sous l’autorité de l’État. Cette réappropriation des richesses permit non seulement de financer le développement du royaume, mais aussi de renforcer l’indépendance politique et économique de la monarchie anglaise.

Une Église à la fois politique et économique dans le système britannique

C’est avec l’émergence de l’Église anglicane que la religion en Angleterre va commencer à jouer un rôle tant sur le plan politique qu’économique. Ce modèle unique pourrait expliquer les revendications religieuses croissantes auxquelles le Royaume-Uni fait face aujourd’hui dans la sphère publique contemporaine. Malgré les nombreuses confrontations religieuses qui ont marqué l’histoire de l’Angleterre et la rupture temporaire avec le système monarchique sous Cromwell, l’Église anglicane continue de jouer un rôle notable dans les affaires politiques du Royaume-Uni.

Vingt-six évêques et archevêques siègent à la Chambre des Lords, un privilège qui, bien que modeste en termes de représentation, leur confère une influence certaine[vi]. Malcolm Brown, directeur des affaires publiques de la Church of England, montre ainsi que l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, entretient des échanges réguliers avec des figures politiques de premier plan[vii]. En 2015, l’Église a montré son engagement politique en publiant, à l’approche des élections générales, une lettre ouverte très critique envers la classe politique[viii]. La Chambre des évêques, appuyée par l’archevêque de Cantorbéry, y dénonçait une « séparation artificielle » entre foi et engagement politique[ix]. Cet événement illustre la volonté de l’Église d’intervenir dans les débats politiques et de peser sur les orientations prises par le gouvernement.

L’influence de l’Église anglicane s’étend également au domaine économique, où elle agit de manière plus discrète, mais significative. Elle gère un fonds d’investissement de plusieurs milliards de livres sterling, qui affiche des rendements remarquables, comme les 17,1 % [x]atteints en 2016. Ces fonds sont investis dans divers secteurs stratégiques, tels que le capital-investissement ou l’industrie forestière. En parallèle, l’Église a démontré sa capacité à influer sur les pratiques économiques, notamment en quittant le secteur pétrolier et gazier[xi], dans le cadre de l’initiative Climate Action 100+. Cette décision visait à inciter les entreprises du secteur à accélérer leurs engagements en matière de durabilité. En 2020, elle a également introduit un nouvel indice à la Bourse de Londres pour évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre le changement climatique.[xii]

Cependant, le statut privilégié de l’Église anglicane suscite des débats dans une société britannique de plus en plus pluraliste et sécularisée. D’autres confessions revendiquent un traitement équivalent, et la baisse constante du nombre de fidèles fragilise la légitimité de l’Église. En 2023, Paul Scriven, membre de la Chambre des Lords, a proposé un projet de loi visant à séparer l’Église de l’État, affirmant : « Nous devons refléter la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, et non celle des années 1500.[xiii] »

Bien que ce projet n’ait pas abouti, il montre l’écart grandissant entre l’institution religieuse et la société contemporaine. Malcolm Brown lui-même a exprimé cette inquiétude, expliquant que « si nous sommes l’Église établie, nous ne pouvons pas laisser l’écart entre l’opinion publique et notre opinion devenir trop grand, sinon nous devenons une secte. » L’Église d’Angleterre, bien que solidement ancrée dans le système britannique, pourrait donc être amenée à redéfinir son rôle face aux mutations sociales et aux revendications d’autres confessions. Cette situation n’est pas sans rappeler la manière dont Cromwell avait su utiliser les divers courants religieux pour réconcilier les intérêts de son époque.

La religion au cœur des affrontements cognitifs pour la prise du pouvoir

Dans les années 1630, l’Angleterre, l’Irlande et l’Écosse, bien qu’encore distincts juridiquement et politiquement, forment une entité sous une même couronne, préfigurant ce qui deviendra plus tard le Royaume-Uni. À cette époque, ces royaumes sont en pleine mutation[xiv]. S’ils ont été épargnés par les ravages de la guerre de Trente Ans, ils sont secoués par des conflits internes liés à la religion et à la nature du pouvoir politique. La scène religieuse voit s’affronter les catholiques romains, les anglicans de diverses nuances, les Covenanters plus traditionnels et les puritains anticatholiques.

La contestation du modèle anglican

C’est dans cette Angleterre, profondément marquée par des tensions religieuses, que Charles Ier accède au trône en 1625. Il devient alors roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, mais aussi « gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre ». Partisan de l’Église anglicane, il soutient les réformes autoritaires de l’archevêque de Cantorbéry, William Laud.[xv] La répression envers les puritains et les presbytériens - qui prônent une pratique du christianisme bien plus austère[xvi] - s’intensifie. Dans un ultime geste maladroit, l’archevêque impose la stricte observance du livre de prière anglican[xvii]. Les réactions ne se font pas attendre et des émeutes éclatent à Édimbourg en 1637. La création de la « Covenant écossaise » en 1638, destinée à défendre le presbytérianisme, conduit à la « guerre des évêques ».[xviii] Pour financer ses échecs militaires, Charles Ier se voit contraint de convoquer le Parlement en 1640. Cependant, ce dernier, dominé par des figures comme John Pym, s’oppose fermement à sa politique et adopte en 1641 la « Grande Remontrance ». La guerre civile éclate finalement en 1642. Les parlementaires, menés par Olivier Cromwell, réorganisent leurs forces avec la New Model Army en 1647, une force politique semi-autonome[xix]. C’est elle qui remportera la guerre civile de 1642-1646, gagnera la seconde guerre civile en 1648, et, entre 1649 et 1651, conquerra l'Irlande et l'Écosse. Deux ans après la fondation du New Model Army, Charles Ier est jugé pour trahison puis exécuté[xx]. La guerre civile continue de faire rage jusqu’à la victoire des parlementaires à la bataille de Worcester, qui marquera la fin du pouvoir royal et du règne des Stuarts. La République[xxi] est inaugurée, elle durera de 1649 à 1660. Cet épisode, qui fait guise d’exception de l’histoire du Royaume-Uni, marquera durablement le pays.

En tant que principal commandant de la New model Army, Oliver Cromwell devient donc la figure la plus importante du « Commonwealth anglais ». Il assied son autorité en écrasant l’insurrection de l’Irlande et en mettant fin à la rébellion en Écosse. En 1953, il dissout par la force le Parlement et prend le titre de lord-protecteur, nom anciennement donné au régent d’un monarque. Cromwell était donc devenu roi, à défaut d’en porter le nom. Bien que descendant d’une tradition anglicane, Cromwell est un puritain convaincu. Ce mouvement radical, dérivé du calvinisme et longtemps considéré comme une secte, avait pour objectif de « purifier » l’Église anglicane des vestiges du catholicisme. C’est en ce sens que Cromwell aura les mots suivants : « Le catholicisme est plus qu’une religion, c’est un pouvoir politique. Je crois donc qu’il n’y aura pas de paix en Irlande tant que l’Église catholique ne sera pas écrasée »[xxii]. Il écrasera effectivement les rébellions irlandaises. Les puritains prirent donc le contrôle du Parlement anglais, bannissant la célébration du jour de Noël et les célébrations de Pâques, tout s’opposant à l’application stricte du Prayer Book.

La foi au service du pouvoir

Dans l’opinion populaire, Cromwell est souvent perçu comme un homme profondément animé par ses convictions religieuses.[xxiii] Pourtant, son rapport à la religion témoigne avant tout de sa capacité à faire de la foi un élément politique central. Cromwell met ainsi à profit les clivages religieux de son époque pour structurer son projet politique. Il tire parti des divergences entre le presbytérianisme, généralement associé aux aspirations démocratiques des classes populaires, et l’anglicanisme, perçu comme le pilier des élites aristocratiques et royales.[xxiv] Cette disposition à jongler entre les différentes sensibilités religieuses lui permet à la fois d’apaiser certaines tensions sociales mais aussi de consolider son autorité. Cromwell va également établir une connexion entre l’intérêt national et la Providence divine. La religion lui permet ainsi de légitimer ses choix politiques. David Hume souligne l’originalité de cette approche au Royaume-Uni, où la foi est intimement liée aux affaires de l’État mais est aussi manipulée à des fins politiques. [xxv]

La vision de Cromwell était par ailleurs fondée sur des principes de performance et de responsabilité : il estimait que les fonctions religieuses et administratives devaient être temporaires et dépendre de la capacité pour les individus de répondre aux besoins de la communauté. Cette approche préfigure le principe de responsabilité qui sera cher à Bentham[xxvi]. Ainsi, Cromwell créa deux groupes chargés de veiller à l’orthodoxie chrétienne et d’assurer le financement public des ministres. Ces groupes étaient les « Triers » et les « Ejectors ». Les Triers étaient un comité de 38 hommes responsables de valider les nominations des ministres dans les comtés qui recevaient de l'argent public, et étaient majoritairement composés de presbytériens et d'indépendants. Les Ejectors étaient quant à eux des comités locaux chargés de renvoyer les ministres jugés « scandaleux » ou incompétents.

Sur la scène internationale, cette articulation entre foi et politique se traduit par des décisions pragmatiques. Il défend, par exemple, ses alliances avec des États protestants comme la Hollande en invoquant l’intérêt national, tout en présentant l’union entre l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande comme un moyen de garantir le bien-être commun. La religion devient donc un outil diplomatique. Cromwell, chargé de la correspondance diplomatique, doit composer avec diverses sensibilités internes et externes pour faire avancer les intérêts anglais.[xxvii] Bien que fermement impliqué dans la réforme religieuse, il se montre capable d’une souplesse qui pourrait être interprétée comme une forme de tolérance religieuse. La tolérance dont Cromwell fait preuve n’est pas motivée par une adhésion à un pluralisme religieux, mais par un souhait de préserver l’équilibre des pouvoirs. En gardant ouvertes ces relations, il cherche à neutraliser les antagonismes religieux pour empêcher l'isolement diplomatique de l'Angleterre. Dans un contexte où la religion structure les alliances et les hostilités, l’approche de Cromwell peut être qualifiée de realpolitik [xxviii]: il manipule le discours religieux pour servir les intérêts politiques et économiques de l’Angleterre, tout en respectant les conventions de la tradition épistolaire humaniste qui prévalait à l’époque.

La pérennité du principe de tolérance religieuse

Cette notion de tolérance religieuse est particulièrement intéressante.[xxix] Motivé autant par son pragmatisme que par une interprétation singulière de la Providence, qu’il qualifie de « nécessité des choses », Cromwell chercha à réorganiser le système religieux. Ce faisant, il permit une certaine diversité confessionnelle, n'imposant pas de dogme uniquement. Il réadmit également les Juifs dans le pays. Cette tolérance avait évidemment des limites : les catholiques furent exclus et violemment persécutés.

Lorsque le « règne » de Cromwell s’acheva par sa mort en 1958, le paysage politique, religieux et militaire de l’Angleterre était bouleversé à tout jamais. Avec la restauration de la monarchie en 1660, marquée par un retour à la conformité à l’Église anglicane, de nombreux aspects des réformes républicaines furent pourtant abandonnés. Toutefois, l’idée de liberté de conscience, profondément ancrée dans la société anglaise, empêcha le triomphe total de l’uniformité religieuse.[xxx] En 1688 vint l’Acte de Tolérance, et avec lui, l’acceptation de la diversité religieuse. L’anglicanisme reste aujourd’hui la religion officielle du Royaume-Uni. Cependant, l’histoire du pays aura été marquée par une sensibilité particulière envers les cultes protestants. Cette influence a notamment nourri les idéaux sociaux et politiques du pays, comme l’abolition de l’esclavagisme en 1833 mais aura également permis le développement économique du pays, notamment commercial.

Si Oliver Cromwell avait rêvé d’une unité spirituelle entre tous les « vrais croyants », ce même idéal de liberté a paradoxalement ouvert la voie à une multitude de groupes radicaux[xxxi]. Les quakers, menés par George Fox, étaient l’un des groupes les plus emblématiques. Fox lui-même rencontra Cromwell pour demander l’abrogation des lois interdisant aux quakers de troubler les services religieux anglicans, une demande à laquelle Cromwell refusa de céder. D’autres mouvements, comme les niveleurs, plaidaient pour des réformes encore plus audacieuses. Mais face à ces aspirations, une partie du Parlement et de la société souhaitaient un retour à une gouvernance conservatrice et à une structure ecclésiastique stable.

Sous le protectorat, le paysage religieux anglais demeura donc chaotique. Ces tensions religieuses reflétaient non seulement une quête identitaire collective, mais aussi des conflits plus larges entre aspirations réformatrices et conservatisme institutionnel. L’héritage de cette époque résonne encore profondément dans l’Angleterre contemporaine. Si le pays a évolué d’une diversité de confessions chrétiennes vers une diversité religieuse au sens large, les tensions sous-jacentes restent similaires. Désormais, l’anglicanisme coexiste non seulement avec d’autres formes de christianisme – comme le catholicisme, les méthodistes ou les baptistes – mais aussi avec des religions comme l’islam, le judaïsme, l’hindouisme et le bouddhisme. Les enjeux actuels rappellent donc étrangement ceux du XVIIe siècle, bien que les contextes soient différents.

Le poids et rôle des religions dans la politique et l’économie britannique contemporaine

Dans la société britannique contemporaine, le vote en faveur d’un parti politique reste traditionnellement corrélé à la pratique d’une religion et/ou à l’appartenance à une communauté religieuse. Les évolutions démographiques, ethniques et sociales continuent de contribuer au sentiment d’appartenance à une ligne politique. Ainsi, l’ensemble des communautés religieuses jouent un rôle prépondérant dans la stratégie des partis, qui s’appuient donc sur les données statistiques à caractère ethnique pour adapter leurs lignes politiques et conquérir un électorat.

Selon une étude réalisée par le think tank Theos datant de mai 2024[xxxii] sur les données du British Élection Study (BES), les tendances d’adhésion aux partis en fonction de la communauté religieuse existent toujours. Ainsi, les anglicans – majoritaires au Royaume-Uni – maintiennent leur soutien vis-à-vis des conservateurs. Les données indiquent que 35 % des pratiquants prévoyaient de porter leurs votes vers le Parti conservateur lors des élections législatives de juillet 2024. Malgré un score élevé, il s’avère inférieur au pic atteint de 58 % en 2021.

Les catholiques ont quant à eux historiquement affiché une préférence pour les travaillistes. Néanmoins, ce soutien traditionnel tend à s’amoindrir. Cette tendance trouve une partie de son explication dans les évolutions sociologiques de la communauté catholique britannique qui, au cours du XXème siècle, était majoritairement composée de classes populaires irlandaises, donc plus enclines à voter pour le parti travailliste. Néanmoins, les catholiques britanniques constituent une communauté religieuse davantage diversifiée à ce jour – à la fois sur les plans ethniques et sociaux – entraînant concomitamment un certain détachement au vote travailliste traditionnel.

Enfin, aujourd’hui, le vote musulman est le plus stratégique. En effet, la part de la population musulmane au sein de la société britannique tend à croître de la manière la plus significative. Historiquement, cette frange de la population a affiché une préférence constante pour le parti travailliste malgré la politique interventionniste du gouvernement Blair en Irak en 2003. Cette communauté constitue ainsi le seul groupe religieux à ne pas avoir manifesté une baisse des préférences partisanes. Néanmoins, le soutien continu à Israël des gouvernements conservateurs de Rishi Sunak et Keir Starmer – respectivement conservateur et travailliste – pourrait constituer un évènement déclencheur à un changement partisan. En effet, la guerre au Proche-Orient a bel et bien influencé le vote musulman et, avant tout, leur participation dans la vie politique britannique. Lors des élections de juillet 2024, vingt-cinq sièges à la Chambre des communes ont été remportés par un élu de confession musulmane, dont dix-huit sous la bannière du Parti travailliste, deux au Parti conservateur, quatre indépendants, et un libéral-démocrate[xxxiii].

Au-delà de l’influence sur le vote de la communauté musulmane, la guerre entre Israël et le Hamas aggrave les tensions au sein des partis politiques britanniques. En février 2024, le Premier ministre, Keir Starmer, a été la cible de nombreuses critiques, ce dernier ayant tardé à limoger un candidat du Parti, Azhar Ali, à une élection partielle dans le nord-ouest du pays. Ce dernier avait colporté des théories complotistes sur le rôle d’Israël lors des attaques du Hamas.

Le British Sikh Report datant de 2024[xxxiv] s’est quant à lui intéressé à l’impact des communautés du sous-continent indien sur la vie politique britannique. Les résultats indiquent que 43 % de l’échantillon des participants porteraient leur vote pour le Parti travailliste – dans l’éventualité d’une prochaine élection –, contre seulement 20 % pour les conservateurs. Ces données reflètent le penchant historique d’une partie non négligeable de la communauté sikhe britannique – et plus largement de la communauté indienne – pour le parti travailliste. En effet, dans les années 1650 et 1960, les vagues migratoires successives en provenance du sous-continent indien étaient, pour la majeure partie, affiliées au Parti travailliste. Un événement marquant de cette époque fut le discours controversé d’Enoch Powell, intitulé Rivers of Blood, prononcé en avril 1968. Powell, alors député conservateur de Wolverhampton South West, avait ouvertement critiqué la campagne menée par les chauffeurs de bus sikhs pour obtenir le droit de porter le turban au travail. Cette lutte symbolisait une période de revendications fortes pour les droits identitaires et sociaux des communautés immigrées au Royaume-Uni.

Néanmoins, la réussite économique des Indiens britanniques, notamment dans les professions libérales et le secteur des affaires, a contribué à l’évolution progressive de leurs votes vers les conservateurs. Ce changement s’explique en partie par une amélioration du statut socio-économique, qui a favorisé l’alignement avec des politiques conservatrices valorisant l’entreprise et la propriété.

L’influence des pratiques financières communautaires sur la société britannique

Conformément à la forte augmentation de la population musulmane au Royaume-Uni, la finance islamique représente donc un secteur en plein essor, visant à répondre à une demande croissante de produits conformes à la charia. L’expansion de ce phénomène soulève certaines préoccupations sur le terrain du communautarisme au sein de la société britannique. Ainsi, le secteur financier islamique repose sur des systèmes – types hawala – reposant sur la confiance et échappant souvent à la régulation.

Aujourd’hui, le Royaume-Uni est le principal hub de la finance islamique occidentale, détenant environ 85 % des actifs islamiques européens, estimés à environ 5,73 milliards de livres sterling. À titre de comparaison, à l’échelle mondiale, l’industrie des actifs bancaires « charia-compatibles » s’élèverait à 3,8 milliards de dollars en 2023.

Néanmoins, ce système, même s’il contribue de manière significative à l’économie britannique, présente des limites. En effet, le développement de la finance islamique démontre l’autonomie économique et financière de la communauté musulmane, encourageant le phénomène de séparatisme. Entre 2006 et 2014, la valeur des actifs a augmenté de manière notable – atteignant les 150 % - cependant ces gains sont concentrés dans des activités clientélistes. Ce cloisonnement participe à une marginalisation volontaire, alimentée par une certaine méfiance de la population musulmane envers les banques nationales, car perçues comme incompatibles avec la charia.

Le cas des organisations caritatives musulmanes

Les organisations islamiques peuvent être exploitées à des fins d’influence et de prosélytisme. Ces structures, souvent financées par des dons anonymes et/ou des États étrangers – notamment du Golfe – soulèvent certaines inquiétudes quant à leur transparence et à leur impact sociétal. En 2016, le Royaume-Uni comptait 2 054 organisations musulmanes dites caritatives, avec une valeur collective supérieure à 542 millions de livres sterling. Ces organisations se distinguent par plusieurs spécificités. Tout d’abord, la communauté musulmane britannique donne environ 708 £ par personne et par an, soit quatre fois plus que la moyenne nationale.

Néanmoins, certaines organisations caritatives peuvent être l’objet de détournement et être utilisées à des fins idéologiques et/ou politiques. En effet, entre 2014 et 2016, la Charity Commission a ouvert 21 enquêtes comprenant des abus graves, dont 38 % des affaires impliquaient des organisations musulmanes. L’ONG Islamic Relief UK, qui a distribué plus de 44,2 millions £ en 2022, est l’une des organisations caritatives les plus importantes et influentes au Royaume-Uni, avec des financements européens cumulant plus de 40 millions d’euros. Cependant, son rôle dans la philanthropie mondiale est terni par des accusations de liens avec des pratiques et idéologies islamistes extrémistes.

L’ONG cumule plusieurs scandales. En 2020, son directeur adjoint, Tayeb Abdoun, a publié sur les réseaux sociaux, l’image d’un couteau assortie de propos antisémites. De même pour l’un de ses administrateur, Heshmat Khalifat, qui n’a pas hésité à louer le Hamas et à qualifier les Juifs de « descendants de singes et de porcs ». Ces scandales, sur fonds d’antisémitisme et d’apologie du terrorisme, ont conduit plusieurs gouvernements européens, dont l’Allemagne et les Pays-Bas, à suspendre leurs financements. Enfin, son cofondateur, Essam el-Haddad, fut membre du Bureau d’orientation de la confrérie des Frères musulmans. Ces connexions renforcent l’idée que l’organisation – au-delà de son projet philanthropique affiché – s’aligne sur la stratégie frériste de subversion. Ainsi, malgré des efforts pour contrôler ces organisations, les autorités britanniques peinent à contrôler ces flux financiers et les impacts idéologiques qu’elles ont sur la société britannique.

L’influence de l’islam au Royaume-Uni

Dans les années 1960, le Royaume-Uni a adopté un projet de société fondé sur la volonté d’une cohabitation pacifique entreles différentes communautés qui composent le pays. Basé sur l’idée de tolérance et d’enrichissement mutuel, ce modèle devait empêcher le collectif prendre le pas sur l’individu.

L’intensification de l’islam politique

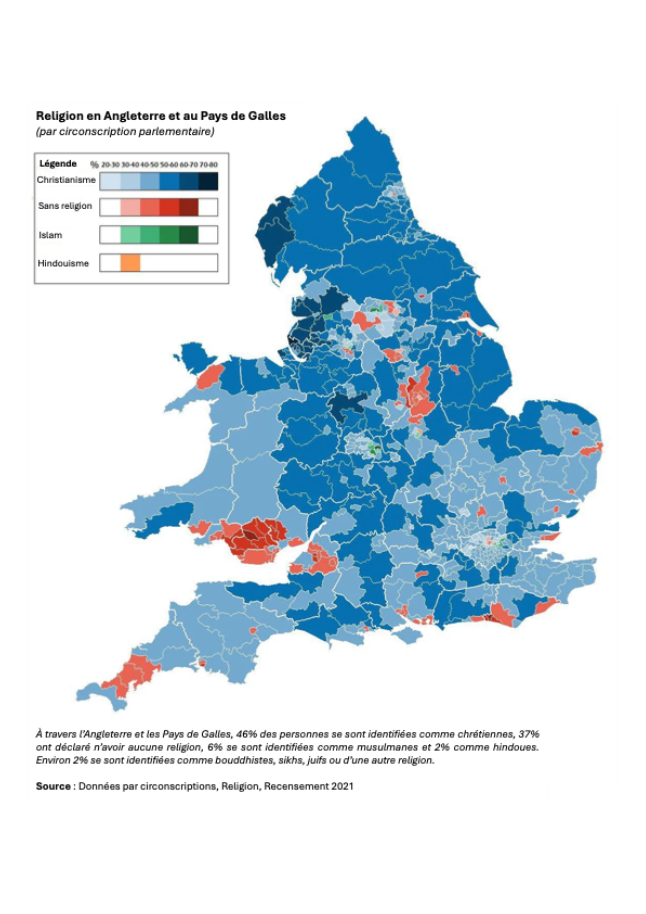

En effet, plusieurs lois – loi sur la nationalité britannique de 1948, loi sur les relations raciales – ont encouragé une immigration de masse des colonies britanniques, en particulier indienne et pakistanaise, vers le Royaume-Uni afin de composer la nouvelle société multiculturelle. En raison de l’immigration continue, de l’augmentation du taux de natalité et des conversions à l’islam, le nombre de musulmans au Royaume-Uni n’a cessé de croître depuis 1950. D’après le dernier recensement de la population effectué en 2021, le pays compterait 6 % de musulmans, dont la majorité se concentre en Angleterre[xxxv].

L’augmentation démographique de la communauté musulmane britannique coïncide avec le renforcement de son pouvoir politique. À titre d’exemple, Humza Yousaf a été élu Premier ministre écossais, malgré ses liens idéologiques et structurels anciens avec la confrérie des Frères musulmans. Sa socialisation dans le milieu frériste s’est réalisée au sein de l’ONG Islamic Relief Worldwide. Conformément à la technique de subversion utilisée par les Frères musulmans, Humza Yousaf affiche simultanément à sa religiosité – en publiant une photo de son inauguration, en position de prière, entouré des membres masculins de sa famille – des positions qui se veulent progressistes. Il a ainsi été un fervent partisan de la loi de 2014 sur le mariage et le partenariat civil, légalisant le mariage entre personnes de même sexe. Il a aussi soutenu également le projet de loi sur la reconnaissance du genre pour permettre aux personnes trans de s’auto-identifier. Il a même déclaré qu’à titre personnel il ne considérait pas l’homosexualité comme un péché et que la foi religieuse ne devait pas être le fondement de la législation. Ces paroles fortes le dédouanent de toute velléité islamiste aux yeux des électeurs, y compris les plus méfiants[xxxvi].

Ce militantisme islamiste a trouvé ses racines dans les années 1990. En effet, la position des Britanniques envers l’islam a été celle d’un laisser-faire bienveillant jusqu’aux attentats meurtriers de 2005. Capitale de l’islam radical européen, Londres s’est vu attribué l’étiquette de Londonistan ou « Beyrouth-sur-Tamise ». Des théologiens islamistes et salafistes influents ont en effet su trouver refuge au Royaume-Uni.

Ainsi, les émirs du Londonistan avaient reçu l’asile politique dans le pays, ces derniers ayant besoin – conformément à la législation britannique – de « se sentir » persécuté dans d’autres pays pour obtenir l’asile. Ce fut le cas du syrien Omar Bakri, fondateur de l’association al-Mouhajiroun, expulsé d’Arabie Saoudite pour motif d’extrémisme religieux.

De l’islam politique à la menace islamiste

En novembre 2016, le chef du renseignement intérieur britannique, Andrew Parker, désigne le terrorisme « d’inspiration islamique » et l’ingérence russe aux méthodes « de plus en plus agressives »[xxxvii]comme étant les principales menaces susceptibles d’affecter la sécurité du Royaume-Uni. Ces prédictions se sont réalisées avec l’instrumentalisation du conflit israélo-Hamas, qui a permis d’aggraver les tensions religieuses tout en faisant rayonner l’idéologie islamiste. Cette double tendance témoigne de la fracture au sein de la société britannique. Le Royaume-Uni est ainsi le théâtre de manifestations pro-palestiniennes hebdomadaires depuis les attaques du Hamas.

Quatre principales organisations coordonnent ces marches en faveur de « la libération de Gaza »[xxxviii], dont certains leaders sont proches du Hamas en plein cœur de Londres :

Palestinian Forum in Britain, dont le président et porte-parole, Zaher Birawi est considéré par Israël comme un membre du Hamas ;

Muslim Association of Britain, co-fondé et dirigé (1999 – 2007) par Muhammad Qassem Sawalha, membre du groupe terroriste entre 2013 et 2017 selon le gouvernement israélien ;

Friends of Al-Aqsa, fondé par Ismail Patel et désigné par Israël comme « hébergeant une haine intense pour Israël, faisant campagne pour son élimination, niant son caractère juif et soutenant le Hamas » ;

Stop the War Coalition, dont certains dirigeants auraient rencontré des hauts cadres du Hamas durant des visites à Gaza.

L’ancienne ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a qualifié ces manifestations de « marches de la haine […] et une affirmation de la primauté de certains groupes, en particulier les islamistes ». Plus tard, la ministre, limogée en novembre 2023, ira même jusqu’à déclarer au Telegraph que le modèle sociétal britannique, basé sur le multiculturalisme, est un véritable échec, qui profite notamment aux islamistes qui « ont pris le contrôle de la Grande-Bretagne »[xxxix].

Ce constat n’est pas nouveau. Dès 2011, le Premier ministre David Cameron déclarait que la doctrine du multiculturalisme – basée sur l’ouverture et la tolérance – avait encouragé différentes cultures à vivre séparément les unes des autres. Selon lui, cela a conduit à un déficit de l’identité nationale britannique, encourageant de jeunes militants musulmans à se tourner vers une idéologie extrémiste[xl]. Les émeutes de juillet et août 2024 témoignent ainsi des limites du « vivre-ensemble ».

A l’image des émirs du Londonistan des années 1990, les militants islamistes de la nouvelle décennie exercent une certaine pression sur la société britannique afin de la rendre « charia-compatible ». L’organisation Hibz ut-Tahrir est l’une des pionnières. Fondée en 1953 à Jérusalem, il s’agit d’un mouvement religieux et politique dont la branche britannique est considérée comme le centre névralgique de ses activités mondiales. Son objectif est l’établissement d’un califat islamique et l’instauration de la charia dans le monde occidental.

Par ailleurs, un rapport gouvernemental de mars 2024 estime que les pressions – intimidations et menaces – sont en constante augmentation et radicalisation[xli].

Les dénonciations des « actes de blasphèmes » seraient une stratégie utilisée par les islamistes radicaux pour faire pression sur la société britannique et empêcher toute critique vis-à-vis de l’islam. L'étude estime qu’une nouvelle génération de militants tente de faire du blasphème un sujet de préoccupation majeur pour les musulmans britanniques. Ceux qui sont perçus comme ayant bafoué l'islam sont quant à eux la cible de menaces de plus en plus graves. Le rapport démontre les liens entre certains militants dits « antiblasphématoires » et un parti un parti politique islamiste extrémiste au Pakistan – le Tehreek-e-Labbaik Pakistan – qui a régulièrement appelé à la décapitation des blasphémateurs. Une telle rhétorique radicaliserait les discours et comportements, aggravant ainsi les tensions communautaires et le risque terroriste.

Ingérences étrangères et instrumentalisation de la question religieuse

Le Royaume-Uni fait l’objet de nombreuses tentatives – pour la plupart réussies – de déstabilisation politique. Des nations et entités compétitrices extérieures à la nation britannique instrumentalisent notamment la question du multiculturalisme et les confrontations religieuses en découlant pour affaiblir la société britannique de manière subversive. Les types d’interférences employées par les acteurs varient entre campagnes d’ingérence et/ ou d’influence – l’ingérence étant une forme illicite d’influence. L’objectif commun de ces deux modes d’action est de déstabiliser le pays cible.

Déjà en proie à des tensions internes dues à un certain malaise émanant du modèle traditionnel britannique multiculturel, les tensions inter-religieuses au sein de la nation britannique sont particulièrement instrumentalisées par des entités étrangères opportunistes.

La Russie – principal acteur déstabilisateur – a dernièrement intensifié ses tentatives d’ingérence, essentiellement via des attaques informationnelles à l’encontre du Royaume-Uni. Le 19 juillet 2020, le Comité du renseignement et de la sécurité (ISC) du Parlement britannique, a publié un rapport sur les interférences russes dans les élections générales de 2019[xlii]. Malgré l’apport d’aucune preuve formelle et concrète, la Russie est ouvertement désignée comme étant une menace majeure pour la démocratie britannique et le processus de décision politique.

Ainsi, les émeutes de juillet et août 2024 ayant secoué l’Angleterre – à la suite de l’assassinat de trois jeunes filles par un homme dit « issu de l’immigration » –, témoignent de la capacité de nuisance russe dans le domaine de la désinformation. Les autorités britanniques ont rapidement dénoncé l’utilisation de comptes russophones sur les réseaux sociaux, chargés d’amplifier les fake news. Malgré une multitude de modalités opératoires, l’utilisation de bots et de trolls est une méthode traditionnellement associée à la Russie. Ces comptes devaient amplifier et conforter un narratif précis afin de renforcer un sentiment anti-immigration, anti-Islam et conservateur déjà existant chez une partie de la population britannique.

Mais la Fédération de Russie n’est pas le seul acteur coupable de campagnes d’influence au Royaume-Uni. Selon une enquête publiée le 5 juillet 2017, l’Arabie Saoudite est désignée comme étant la « première source de financement » de l’islamisme britannique[xliii] et serait donc, depuis les années 1960, la principale coupable – via sa stratégie de dons – de la promotion du fondamentalisme musulman au Royaume-Uni. Selon le rapport du think tank Henry Jackson Society, cette influence se fait principalement par le biais de dotations accordées aux mosquées et aux institutions éducatives islamiques en accueillant des prêcheurs radicaux diffusant des discours extrémistes.

Certains prédicateurs notoires au Royaume-Uni, suivent une idéologie salafo-wahhabite Mais l’influence saoudienne wahhabite s’exerce également via la formation d’imams et l’utilisation de manuels scolaires saoudiens dans des institutions scolaires islamiques indépendantes.

Enfin, la République islamique d’Iran – alliée de la Russie – interfère elle aussi dans la vie politique, culturelle mais avant tout religieuse du Royaume-Uni. Par l’intermédiaire de ses agents, le pays utilise ainsi des moyens à la fois numériques et physiques pour s’insérer dans le modèle britannique.

Un pays fragilisé par la sociologie religieuse

Aujourd’hui, le Royaume-Uni connaît de nombreuses tensions religieuses, qui se cristallisent principalement autour de la place grandissante de l’Islam dans la société britannique. Ces tensions touchent de nombreux domaines de la vie publique, de l’éducation à l’économie, en passant par la politique. Cette dynamique remet en cause le modèle multiconfessionnel britannique, fragilisé par la montée en puissance d’un islam politique prôné par des acteurs subversifs, tant locaux qu’internationaux. En conséquence, les tensions religieuses se traduisent par des confrontations ouvertes, avec des répercussions économiques et politiques profondes, dont les effets à long terme restent encore incertains. Cette évolution s’inscrit dans une perspective historique plus large, soulignant des défis similaires rencontrés dans le passé, mais amplifiés aujourd’hui par un contexte globalisé.

L’Anglicanisme, fondé sur la suprématie de l’Église d’Angleterre, a toujours constitué un pilier fondamental de l’identité britannique. Ce système a souvent favorisé une certaine tolérance religieuse, certes, mais dans des limites strictes : celles de maintenir l’unité politique et sociale, en évitant notamment les confrontations avec des systèmes religieux jugés comme des puissances politiques concurrentes. Ainsi, bien que le Royaume-Uni ait historiquement adopté une approche d’ouverture à la diversité religieuse, cette tolérance n’a jamais signifié un accueil inconditionnel pour des courants religieux perçus comme ayant des ambitions politiques.

C’est en ce sens que Cromwell disait « Le catholicisme est plus qu’une religion, c’est un pouvoir politique. Je crois donc qu’il n’y aura pas de paix en Irlande tant que l’Église catholique ne sera pas écrasée ». Aujourd’hui, ses mots résonnent toujours. L’Islam, dans ses expressions les plus radicales, n’est-elle pas elle aussi un système politique ?

Un parallèle avec la situation française est possible. Comme au Royaume-Uni, la montée de l’islam politique et l’intensification des tensions religieuses, souvent nourries par des manipulations informationnelles, affectent également la France. Toutefois, les modèles des deux pays diffèrent fondamentalement, tout comme leurs réponses. Au Royaume-Uni, les autorités ont principalement mis en place des mesures axées sur la lutte contre le terrorisme, notamment à travers le renseignement, les poursuites judiciaires et les programmes de déradicalisation. Par ailleurs, la gestion de l’immigration constitue un autre levier d’action, avec un durcissement des politiques migratoires depuis le Brexit, ciblant notamment les flux en provenance de pays à majorité musulmane. Cependant, cette approche risque d’aggraver le sentiment de rejet au sein de certaines communautés sans répondre aux causes structurelles des tensions, telles que les défis liés à l’intégration, à l’éducation et à la cohésion sociale. Ces efforts, davantage orientés vers la gestion des risques immédiats, peinent à s’attaquer aux racines profondes de la montée de l’islam politique et des tensions religieuses. Le modèle britannique se trouve donc aujourd’hui à un tournant, partagé entre résilience et réforme.

Dans un scénario de résilience, les autorités prendraient pleinement conscience de l’ampleur de la menace et adopteraient une stratégie globale, couvrant l’ensemble des aspects de la société. Cette approche préventive viserait à renforcer le contrôle des dynamiques religieuses sans remettre en question les fondements du modèle britannique. Elle impliquerait des actions concrètes dans des domaines clés comme l’éducation, l’économie, la politique, l’immigration et la santé. L’efficacité de ces mesures dépendrait toutefois de la capacité du pays à résister aux influences subversives internes et externes, ainsi qu’au contexte socio-économique mondial.

Dans un scénario de réforme, le Royaume-Uni opterait pour une refonte radicale de son modèle. Plusieurs options s’offriraient alors : l’instauration d’une religion d’État, accordant un statut privilégié au christianisme (ou potentiellement à l’islam), risquerait de provoquer des divisions profondes au sein de la population. Une séparation stricte entre l’État et les religions, inspirée du modèle laïque français, supposerait des conditions préalables complexes, notamment l’égalité réelle entre les communautés religieuses, un objectif encore lointain. Une troisième voie, consistant à accorder des statuts différenciés aux communautés religieuses en fonction de leur poids démographique ou sociétal, pourrait être perçue comme discriminatoire, contrevenant aux valeurs humanistes et démocratiques du Royaume-Uni.

Finalement, l’avenir du modèle britannique reste incertain. La voie choisie, qu’elle passe par la résilience ou par une réforme en profondeur, dépendra de l’évolution des tensions et de la capacité du Royaume-Uni à relever ces défis avec détermination et pragmatisme.

Notes

[i] Musée protestant, “Le protestantisme en Angleterre au XVIe siècle”, site web

[ii] Jean BARNAUD, Les causes économiques de la Réforme en Angleterre, Etudes théologiques et religieuses, 1932

[iii] Jean Barnaud, op. cit., p. 41

[iv] Jean Barnaud, op. cit., p. 41

[v] Ann DEELEY, “Papal Provision and Royal Rights of Patronage in the Early Fourteenth Century”, JSTOR, 1928

[vi] Tristan DE BOURBON, “Anglicanisme : un parlementaire réclame la séparation de l’Église d’Angleterre de l’État britannique”, La Croix, 2023

[vii] La Croix, op. cit.

[viii] Church of England, “Full text of Church of England bishops' pastoral letter for 2015 general election”, The Guardian, 2015

[ix] L.B.S, “L’Église anglicane d’Angleterre assume ses interventions dans le champ politique”, La Croix, 2015

[x] La Rédaction, “L’Église d’Angleterre, gestionnaire hors pair”, Conseiller.ca, 2017

[xi] Irène INCHAUSPE, “L’Eglise anglicane excommunie les pétroliers”, L’Opinion, 2023

[xii] Anthony BELLANGER, “Plus de pétrole pour l'Eglise d'Angleterre”, RadioFrance, 2023

[xiii] La Croix, op. cit.

[xiv] Cottret, B. La glorieuse révolution d’Angleterre, 2013.

[xv] Duchein, M. La révolution anglaise : De Charles Ier à Cromwell.

[xvi] Seaver, P. Le puritanisme : communauté et continuité dans l'Angleterre pré-révolutionnaire. Revue du Nord, 1977.

[xvii] Carlton, C. Archbishop William Laud. Routledge. 2023.

[xviii]Grillet, L. Engagement et révolutions en Ecosse : Culture et pratiques politiques du Covenant écossais (vers 1550-vers 1690) (Doctoral dissertation, Normandie) 2023

[xxii] Cunningham, J. Oliver Cromwell and the ‘Cromwellian’ Settlement of Ireland. The Historical Journal 53 2010

[xxiii] Knights, M. The devil in disguise: deception, delusion, and fanaticism in the early English enlightenment. OUP Oxford. 2011.

[xxiv] Clero, J.-P. Le personnage de Cromwell dans l’Histoire d’Angleterre de Hume. 2004

[xxv] Clero, J.-P. Le personnage de Cromwell dans l’Histoire d’Angleterre de Hume. 2004

[xxvi] Cazala, J. Jeremy Bentham et le droit international. Revue générale de droit international public. 2005.

[xxvii] Demotz,B. Étouffer le conflit : la religion comme outil d’inclusion diplomatique dans les lettres de Thomas Cromwell aux ambassadeurs Wallop, de Casali et Chapuys 2022

[xxviii] Bywaters, D. Representations of the Interregnum and Restoration in English Drama of the Early 1660s. The Review of English Studies. 2022

[xxix] Davis, D. J. Royal Supremacy and Religious Tolerance in Early Modern England. In The Palgrave Handbook of Religion and State Volume II: Global Perspectives. Springer International Publishing. 2023

[xxx] Dix, K. Oliver Cromwell – Toleration in an Intolerant Age. 1999

[xxxi] New, John F. H. Cromwell and the Paradoxes of Puritanism. Journal of British Studies 5. 1965

[xxxii] Bickley, P. Religion Counts : who do the religious vote for ? Theos. 2024

[xxxiii] Genctürk, A. Royaume-Uni : un nombre record de musulmans élus à la Chambre des communes. Anadolu. 2024

[xxxiv] Singh, H. General Election 2024 : the Sikh vote. Religion media Centre.2024

[xxxv] Evans, T. Au Royaume-Uni, les musulmans prennent leur autonomie politique. Causeur. 2024

[xxxvi] Devecchio, A. Humza Yousaf, premier ministre écossais pro-LGBT et proche des Frères musulmans. Le Figaro. 2023

[xxxvii]Lagneau, L. Le chef du renseignement intérieur britannique met en garde contre les activités subversives de la Russie. Opex360. 2016

[xxxviii] De Bourbon, T. Au Royaume-Uni, des marches pro-palestiniennes qui mobilisent. La Croix. 2023

[xxxix] Braverman, S. Islamists are bullying Britain into submission. The Telegraph. 2024

[xl] Cameron dénonce l’échec du multiculturalisme. Le Figaro. 2011

[xli] De La Grange, A. Au Royaume-Uni, les islamistes radicaux font du « blasphème » une arme. Le Figaro. 2024

[xlii] Baines, P. Influence russe au Royaume-Uni : comment protéger la démocratie britannique. The conversation. 2020

[xliii]Tresca, M. L’Arabie saoudite, « première source de financement » de l’islam extrémiste britannique. La Croix. 2017