Espionnage industriel : comment les entreprises peuvent-elles sécuriser leurs données ?

Un matin, une PME innovante découvre que son futur brevet a déjà été déposé… en Chine. Une autre voit ses plans confidentiels fuiter sur une messagerie chiffrée, une semaine avant une levée de fonds cruciale. Pas de caméra de surveillance qui clignote, pas de coffre forcé, seulement des fichiers ouverts, copiés, effacés à distance. L’espionnage industriel n’a rien de théorique. C’est un risque concret, quotidien, parfois invisible. Il ne vise pas uniquement les géants du CAC 40. Il cible également les entreprises ayant quelque chose à perdre : une technologie en avance, une base client stratégique, un savoir-faire que d’autres veulent exploiter sans passer par la case développement.

Aujourd’hui, la protection des entreprises est en jeu : voler une idée ou orchestrer un vol de données vaut bien souvent plus que de l’acheter. Dans cette course silencieuse, les armes ne sont plus des micros dissimulés sous les tables, mais du code, des failles humaines et des relais bien placés.

Pourquoi l’espionnage industriel est-il en pleine expansion ?

Déposer un brevet ne suffit plus. Il faut être le premier, le plus discret et surtout le mieux protégé. Dans certains secteurs, une idée volée vaut plus qu’un an de recherche et de développement. Ce n’est plus une course à l’innovation, mais à sa sécurisation. La numérisation a ouvert la porte. Fichiers sensibles dans le Cloud, échanges par messagerie, accès à distance... Un mot de passe faible suffit parfois à faire sauter le verrou.

L’innovation met sous tension les secteurs stratégiques : intelligence artificielle, biotech, énergie, défense. Là où cinq ans de développement sont nécessaires, une copie peut se faire en une nuit. La mondialisation des sous-traitants fragilise, de plus, l’ensemble. Un prestataire mal protégé peut devenir un cheval de Troie. Une fuite suffit à contaminer tout un écosystème.

La menace la plus structurée reste toutefois géopolitique. Certains États ont fait de l’espionnage économique un levier assumé de puissance industrielle.

Les nouvelles méthodes d'espionnage

Infiltration humaine et recrutement d'informateurs

Toutes les entreprises ont des pares-feux. Aucune n’est à l’abri d’un salarié en apparence irréprochable, mais en mission pour quelqu’un d’autre.

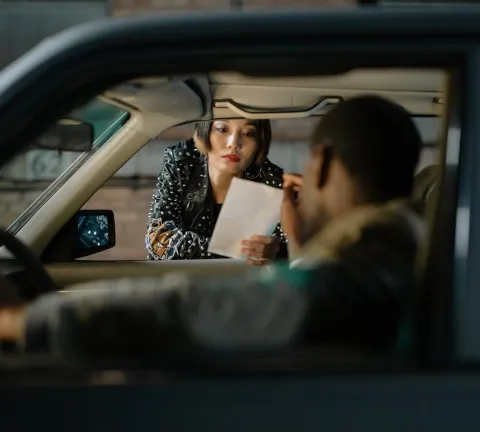

L’infiltration humaine reste l’un des moyens les plus efficaces pour accéder aux données sensibles. Pas besoin de piratage sophistiqué : un badge, un bureau, un accès aux serveurs internes et le tour est joué. Les scénarios sont variés : un prestataire recruté à la hâte, un stagiaire recommandé, un consultant très bien informé… Parfois, c’est un employé déjà en poste qui est approché discrètement. Il suffit d’un besoin d’argent, d’une rancune mal digérée ou d’un voyage à l’étranger pour amorcer le contact.

Certaines opérations vont cependant plus loin : rendez-vous truqués, propositions d’embauche arrangées ou stratégies de séduction ciblées (le fameux honey trap). Les réseaux sociaux professionnels sont souvent le terrain de chasse. Entre partages de projets, détails de missions et contacts affichés publiquement, il est facile de repérer qui sait quoi, et de ce fait, de l’approcher au bon moment.

Cyberespionnage et piratage de données stratégiques

Ce ne sont plus aujourd'hui les négociations en salle de réunion qui font basculer un rapport de force. C'est ce qui se passe sur les serveurs. Le piratage ciblé est devenu la méthode la plus rapide et la plus discrète pour accéder à ce que l’entreprise protège le plus : sa recherche, ses prototypes, ses négociations confidentielles.

Rien n'est laissé au hasard : fichiers R&D, documents confidentiels, cahiers des charges, prévisions commerciales, contrats sensibles. Une fois à l’intérieur du système, l’attaquant est en capacité d'observer sans agir, d'attendre le bon moment ou de copier des téraoctets de données sans jamais être détecté. Il peut aussi prendre le contrôle d’un poste clé, suivre les échanges, détourner des pièces jointes ou tout simplement modifier des documents en transit.

Les groupes spécialisés dans ce type d'opération, généralement identifiés par les experts sous les acronymes APT, agissent avec une précision méthodique. Ces groupes utilisent des failles que personne n’a encore repérées, injectent des courriels piégés avec une précision clinique ou déploient des virus invisibles aux systèmes de sécurité classiques. Dans le cas de SolarWinds, en 2020, ils ont glissé leur code malveillant dans une simple mise à jour logicielle. Résultat ? Des mois d’accès aux systèmes internes de Microsoft, du Pentagone ou encore du Département du Trésor, sans déclencher la moindre alerte. Le plus frappant ? L’opération a duré plusieurs mois avant d’être repérée.

Ce type d’attaque ne vise pas à paralyser. Il vise à rester invisible. Voir sans être vu. Lire sans laisser de trace. Copier sans que personne ne remarque. C’est là toute la logique du cyberespionnage : prendre l’information sans déclencher l’alarme.

Comment se protéger efficacement ?

Outils et technologies de cybersécurité

La menace évolue vite. Les attaquants, néanmoins, s’adaptent, peaufinent leurs techniques, testent les défenses les plus robustes. Pour les entreprises, la technologie n’est plus un simple rempart : c’est un levier stratégique. Certaines règles simples sont à mettre en place :

- le cloisonnement. Un réseau plat, c’est offrir aux intrus un accès illimité une fois la porte franchie. Segmenter les systèmes critiques vous donnera l'opportunité de limiter la casse en cas de brèche ;

- renforcer l’accès. L’authentification multifactorielle n’est plus une option. Une identité ne devrait jamais reposer sur un mot de passe seul, encore moins sur un badge non surveillé ;

- la détection de signaux faibles. Des outils comme les SIEM ou les EDR analysent en continu les comportements suspects : connexion à des heures inhabituelles, transferts massifs, exécution de fichiers non autorisés. L’objectif n’est pas seulement de bloquer, mais de comprendre ce qui se trame. Chaque échange sensible doit être chiffré de bout en bout. Les communications internes ne doivent pas voyager en clair ni entre deux sites, encore moins entre deux collaborateurs. Les pare-feux intelligents et les proxies avancés jouent un rôle clé pour filtrer ce qui entre et sort, en analysant en temps réel les flux réseau. Ils ne remplacent pas la vigilance humaine, mais la complètent efficacement ;

- l’exposition. Tester régulièrement les défenses via des audits ou des tests d’intrusion offrira d’anticiper, plutôt que de réparer.

Aucun outil, aussi perfectionné soit-il, ne suffit cependant à lui seul. La sécurité ne se résume pas à un logiciel ou une ligne de budget. Elle repose sur une vision globale, un pilotage rigoureux et une culture de la protection ancrée dans les pratiques quotidiennes.

Stratégies de contre-espionnage économique

Le contre-espionnage n’est pas un luxe réservé aux États. Pour une entreprise exposée, c’est une question de survie industrielle. Encore faut-il commencer par identifier ce qui, en cas de fuite, ferait vraiment mal, notamment :

- en identifiant ce qui doit être protégé. Trop d’entreprises découvrent trop tard la valeur de leurs actifs stratégiques. Une cartographie précise des éléments sensibles : brevets, contrats clés, bases clients, technologies maison est indispensable ;

- en verrouillant les maillons faibles, plus particulièrement les relations contractuelles. Chaque partenaire, prestataire ou sous-traitant peut devenir un point d’entrée. D’où la nécessité d’intégrer des clauses de confidentialité solides, de mener des audits réguliers, et de maîtriser la chaîne de sous-traitance jusqu’au dernier niveau ;

- en effectuant des formations ciblées. Pas des e-learnings jetables, mais des sessions concrètes, adaptées aux profils à risque : direction, chercheurs, commerciaux grands comptes, acheteurs. Chaque acteur doit comprendre comment il peut, sans le vouloir, ouvrir la porte à une fuite stratégique ;

- en faisant remonter rapidement le moindre doute. Un courriel suspect, une question étrange lors d’un salon, un collègue approché de façon inhabituelle : tout cela doit pouvoir être signalé sans peur ni lourdeur administrative. Un bon système d’alerte interne, c’est ce qui transformera un doute en prévention ;

- en mettant en place une coopération avec les services spécialisés. En France, la DGSI, l’ANSSI ou le SISSE travaillent avec les entreprises jugées sensibles. Certaines structures font également appel à d’anciens profils du renseignement pour piloter leur stratégie de sécurité économique.

Il reste aussi un dernier front : la surveillance externe. Ce qui fuit n’est pas toujours volé. Il arrive que l’information s’échappe sans bruit dans un dépôt de brevet douteux, dans une offre d’emploi trop précise ou sur un forum confidentiel du Dark web. D’où l’importance de déployer une veille technologique et réputationnelle continue.

Études de cas : entreprises victimes d'espionnage industriel

Renault : l’affaire des faux espions

Début 2011, Renault licencie trois de ses cadres de haut niveau. L'entreprise les soupçonnant d’avoir vendu des informations confidentielles sur le développement de ses batteries électriques. L’affaire fait la une des journaux. Les journalistes notamment évoquent des circuits de renseignement étrangers, une fuite organisée, une menace stratégique.

Après des semaines d’enquête, tout s’effondre toutefois. Aucun espion, aucune transaction. Juste une manipulation interne alimentée par des conflits d’intérêts et une sécurité informationnelle défaillante.

Ce fiasco révèle un point crucial : la perception de la menace peut, à elle seule, désorganiser une entreprise.

L’espionnage industriel, parfois, ne vient pas de l’extérieur, mais d’un mauvais réflexe en interne.

Alstom : le choc géoéconomique

Dans les années 2000 et à la demande du Département de la Justice américain, plusieurs cadres dirigeants d’Alstom sont interpellés à l’étranger. Ces procédures, menées au nom de la lutte contre la corruption, s’accompagnent de pressions diplomatiques et de discussions discrètes sur la cession des activités énergie du groupe.

La pression sur Alstom devient rapidement intenable.

Dans le même temps, les activités énergie, stratégiques pour l’indépendance industrielle française, sont cédées à General Electric.

Cette affaire dépasse, en définitive, le cadre juridique. Elle pose la question de l’instrumentalisation du droit comme outil de guerre économique.

L’affaire Alstom est d'ailleurs devenue un cas d’école pour comprendre comment des manœuvres politico-judiciaires peuvent fragiliser un acteur industriel clé, sans la moindre intrusion informatique.

Michelin : une attaque discrète mais ciblée

Michelin, en 2007, découvre une fuite massive de ses données techniques. Aucun rançongiciel, aucune revendication. Juste un exfiltrage progressif, silencieux, depuis une infrastructure basée en Chine.

Les fichiers concernés : résultats de recherche, formules de caoutchouc, données de production.

Tout ce qui permet à Michelin de garder son avance technologique.

L’attaque ne visait pas à saboter, mais bien à recopier, à siphonner un savoir-faire sans bruit, puis à l’exploiter ailleurs.

Une méthode typique de l’espionnage industriel moderne : pas de contrefaçon, pas de dégâts visibles, mais un pillage à long terme.

L’espionnage industriel n’est plus une menace théorique ou ponctuelle. Il s’inscrit dans un rapport de force global, où la compétitivité se joue autant dans les centres de R&D que dans les réseaux numériques ou les salles de marché. Un document mal classé, une fuite dans une messagerie non sécurisée, il n'en faut pas plus pour faire dérailler un contrat majeur.

D’après les chiffres relayés par plusieurs organisations patronales, l’espionnage économique coûterait aux entreprises françaises jusqu’à 2 milliards d’euros par an. Un chiffre difficile à affiner, puisque la majorité des attaques passent encore sous les radars. Dans ce contexte, ignorer la sécurité économique n’est plus une erreur : c’est une faille de pilotage. Une politique d’intelligence économique bien pensée ne se limite plus à la veille concurrentielle. Elle devient un pilier de la résilience stratégique des entreprises.

Encore faut-il s’en donner les moyens : des outils robustes, une vigilance quotidienne, une connaissance fine des vulnérabilités, mais aussi un état d’esprit.